日本地図パズルは、ただのパズル遊びではなく、遊びながら自然と地理が身につく知育教材です。県の形や場所を感覚的に覚えられるため、まだ文字が読めない子でも楽しみながら学習できます。

我が家が日本地図パズルを選んだ理由

「地図を読めないのは親の責任。色々な所に連れて行き、地図を覚えさせなさい。」(公文の先生)

この言葉にハッとさせられ、我が家ではくもんの日本地図パズルを購入。さらに学びを生活に取り入れるために、リビングに大きな日本地図を貼り、何か出来事があったらすぐ子どもと一緒に確認する習慣を始めました。ニュースや旅行の話題が出るたびに「ここはどこかな?」と地図を見る癖がつきます。

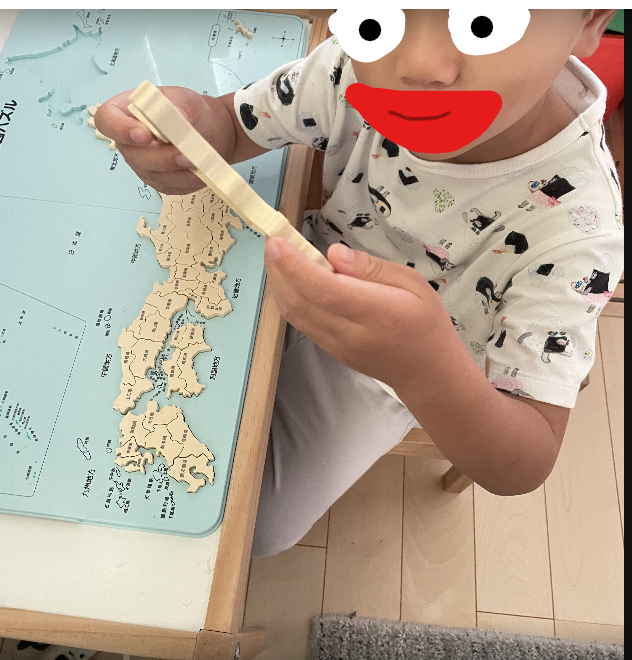

実際に遊んでみた体験談

形で県を覚えるマルちゃん

マルちゃんは当然まだ漢字が読めませんが、何度も繰り返すうちに“形”で県を覚えるようになりました。

- 「北海道は大きくて簡単!」

- 「長崎には丸がある!」

- 「福井県は恐竜みたい!」

子どもは遊びの天才。大人が説明しなくても、自分で気づき、ユニークな発想で覚えていく姿に驚かされます。親が教える以上の学びをしてくれる教材だと実感しました。

繰り返しで定着、達成感が自信に

最初は「どこに置けばいいの?」と迷っていましたが、回数を重ねるごとに正確にピースを置けるように。難しい県も形で記憶できるので、文字が読めなくてもスムーズに完成できるようになりました。完成のたびに「できた!」という達成感が自己肯定感につながります。

日本地図パズルで育つ力

- 空間認識力・図形感覚:都道府県の形を手で触れながら覚えることで、図形や空間把握の力が育ちます。

- 記憶力・観察力:「恐竜みたい」「丸がある」など、自分の言葉で特徴づけることで記憶が定着します。

- 好奇心と社会への関心:リビングの地図効果で、ニュースや旅行の話題に敏感に。「今ニュースで出てるのはこの県だね!」と、自分から指さして話すようになりました。

おすすめの活用方法

- リビングに地図を貼る … 家族で地理の話がしやすい

- 旅行の前後に確認 … 行き先や隣の県を知るきっかけに

- ニュースを一緒に見る … 「社会」と「地理」をリンク

他の地図教材との比較

紙の地図帳は情報量が多いけれど幼児には難しめ。地図アプリは便利だけど、触って覚える体験が少なめ。くもん日本地図パズルは手を使い、形で覚えられるので幼児期に最適だと感じます。

まとめ

公文の先生のアドバイスをきっかけに始めた日本地図パズル。「遊びながら学ぶ」ことで、文字が読めなくても形で県を覚える力が自然と育ちました。

- 遊びながら地理に親しめる

- 子ども自身の発見で記憶が定着

- 日常やニュースと結びつく

日本地図パズルは、知育の一環としてはもちろん、親子の会話を広げる最高のツール。家庭学習の第一歩にとてもおすすめです。

くもん 日本地図パズルをチェックする

対象:幼児〜小学校低学年/触って覚える日本地図パズル

※本記事のリンクはアフィリエイトを利用しています。商品やサービスの最新情報・価格は各販売ページでご確認ください。

コメント